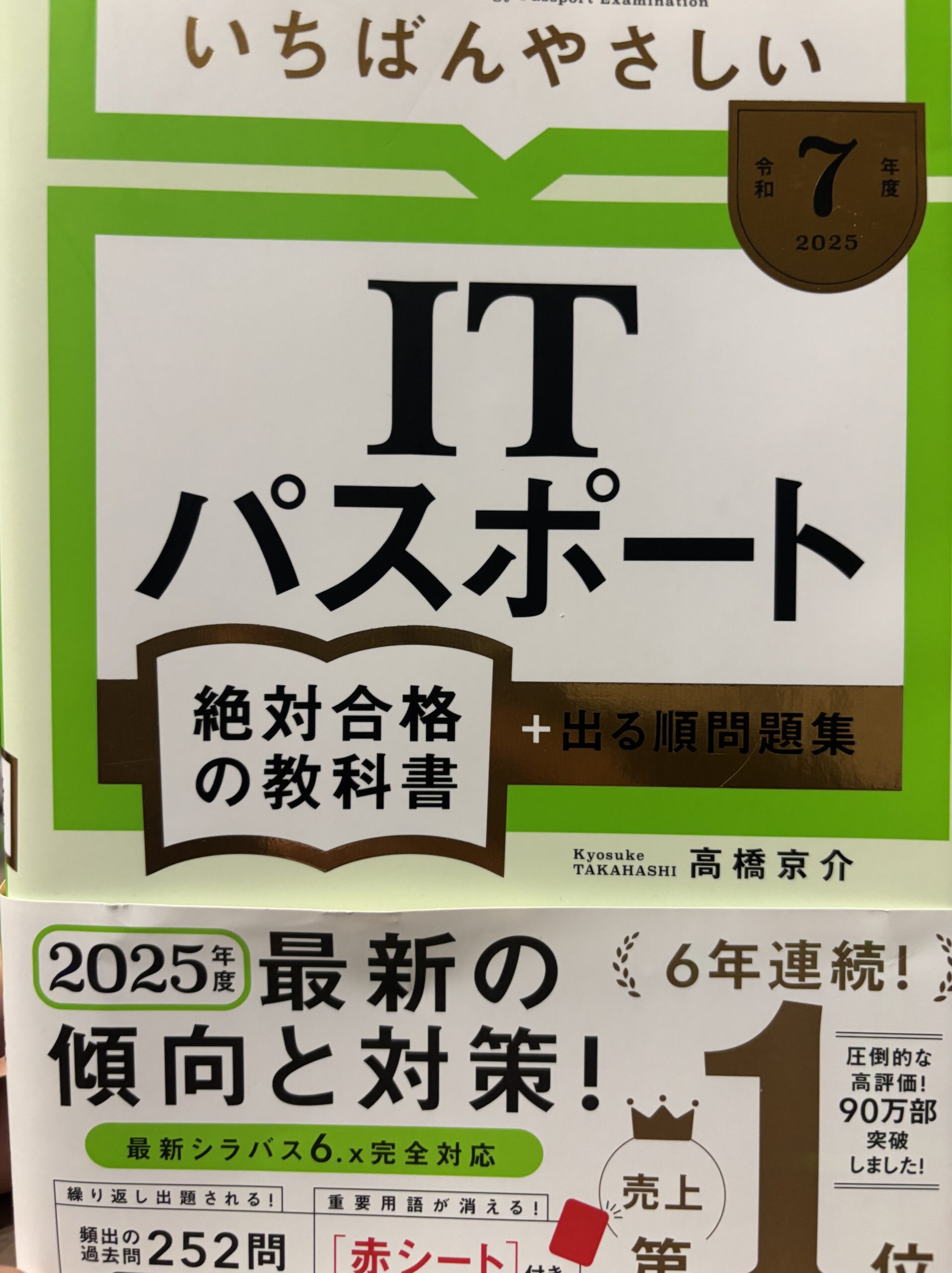

今日の学習内容

使用教材:【令和7年度】 いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集 (絶対合格の教科書シリーズ)

勉強時間:45分間

学習範囲:

Lesson09-01「数値の数え方」

Lesson09-02「集合と論理演算」

Lesson09-03「データの単位」

Lesson09-04「データ構造」

Lesson09-05「アルゴリズムとフローチャート」

Lesson09-06「コンピュータ言語」

出る順!過去問&完全解説

今日学んだ内容のポイントまとめ

Lesson09-01「数値の数え方」

10進数とは値が10になるときに桁が1つ上がる表記法のこと。普段使っている数字の計算は10進数のため、一番理解しやすい。

2進数とは値が2になるときに桁が1つ上がる表記法のこと。1001のように0か1で表される数字。

16進数とは、値が16になるときに1つ上がる表記法のこと。1~9までは10進法と同じで10~15まではA~Fで表される数字。

基数とは、桁上がりの基準となる数字のこと。10進数だと10、2進数だと2、16進数だと16がそれぞれ基数になる。どの表記法も表記が異なるだけで本質的に表している値は同じ。そのため、相互に変換することができ、その変換のことを基数変換と言う。ITパスポート試験では、この基数変換が問題として出題される。

基数変換は基本的に10進数を基準に考えた方が解きやすいため、10進数に変換する計算練習が必要。

Lesson09-02「集合と論理演算」

集合とは、はっきりと区別できる条件でグループ分けされたものの集まりのこと。そして、その集合を構成する個々のものを要素と言う。

ベン図とは集合の関係を視覚的に表した図のこと。ITパスポート試験では、問題を解くうえでベン図が書けた方が点が取りやすい。

A∩Bは「AかつB」を表し、積集合と呼ぶ。∩は蓋を閉じてる形をしているため、両方を満たす必要があるイメージ。

A∪Bは「AまたはB」を表し、和集合と呼ぶ。∪はすくっている形をしているため、どちらか一方を満たせばOKなイメージ。

論理演算とは2進数の1桁のみを対象にした演算方式のこと。論理演算の主な演算子はAND、OR、XOR、NOTの4種類。演算子には、その他にもNAND、NORがある。

論理演算子

| AND | AとBの両方が「1」の場合に答えが「1」になる論理演算。論理積 |

| OR | AとBの少なくとも一方が「1」の場合に答えが「1」になる論理演算。論理和 |

| XOR | AとBが異なる場合に「1」、同じ場合に「0」になる論理演算。排他的論理和 |

| NOT | 入力の反対が答えになる論理演算。否定 |

| NAND | 論理積と否定を組み合わせた演算。AND演算の答えを反転して算出する。 |

| NOR | 論理和と否定を組み合わせた演算。OR演算の答えを反転して算出する。 |

真理値表

| A | B | A AND B | A OR B | A XOR B | NOT A | NAND | NOR |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lesson09-03「データの単位」

ビットとはコンピュータが扱うデータの最小単位のこと。1ビットは「0」「1」の2つの状態を表す。

バイトとは8個のビットの集まりのこと。1バイトでは256通り(2の8乗)の状態を表すことができる。

パソコン用語でよく聞くキロ、メガ、ギガ、テラも全てデータの単位。

Lesson09-04「データ構造」

スタックとはデータを1列に並べて最後に格納したデータを最初に取り出すデータ構造のこと。

キューとはデータを1列に並べて最初に格納したデータを最初に取り出すデータ構造のこと。

データ構造の問題では、それぞれの言葉の定義ではなく、実際にデータを出し入れする計算問題に近い問題が出題される。

Lesson09-05「アルゴリズムとフローチャート」

アルゴリズムとは問題を解決するときの手順のこと。

フローチャートとはアルゴリズムの内容を視覚的にわかりやすく表した図のこと。

トレース表とはフローチャートの順序にしたがって実際に計算を行い、それぞれの処理を実行する際の「変数の値」を書き出した表のこと。

ITパスポート試験では、アルゴリズムやフローチャートが示され、変数がいくらになるかの計算問題が出題されるため、トレース図が書けるように練習をする必要あり。

Lesson09-06「コンピュータ言語」

HTMLとはWebページを作成する際に利用されているマークアップ言語のこと。「タグ」と呼ばれる要素を使ってWebページの論理構造や文字要素を指定している。このブログも他のホームページもHTMLを使って作られている。

XMLとは自由にタグを定義できるマークアップ言語のこと。Web上でデータ交換をする際に使われる。

CSSとはWebページのデザインやレイアウトを指定する言語のこと。HTMLでもデザインやレイアウトを指定することができるが、内容が複雑になるため、現在はCSSでデザインやレイアウトを行うことが一般的。

出る順!過去問&完全解説

6問中6問正解

感想・気づき・つまづいた点

とにかく計算問題が難しいですね。公式そのものは難しくないため、今回のように計算方法を勉強してすぐに解く場合は簡単に解くことができますが、計算方法を覚えていないと時間が取られてしまうため、試験前までに公式をしっかりと身につける必要があると感じました。

論理演算も同様にANDとかORなら検索する時に使うので咄嗟に出てきてもイメージが湧きますが、XORとかNOTは普段使わないので、直前に見直しが必要だと思いました。

HTMLやCSSのようにWebページ関連の用語は普段の業務でも多少使う機会がありますし、このブログを作ってるおかげで、何となくイメージできたので、問題なく解けそうです。芸は身を助けると言いますが、何事もやってると思わぬところで助かりますね。

明日の予定

昨日は寝てしまって勉強できなかったので、今日はがんばって2日分をして、遅れを取り戻しました。

なので、明日は引き続き第9章基礎理論とアルゴリズムを勉強して終わらせます。

明日の目標はLesson09-07「プログラミング1基礎知識」~Lesson09-09「プログラミング3関数」を学んで

いきたいと思います。

計算問題が増えてきて、解法を覚えられるか不安ですが、明日も勉強がんばります。

コメント